- Подробности

- Категория: Новости главные

Война между Ромейской империей и Вандальским королевством разразилась в 533г. Большая армия римлян была доставлена флотом более чем 500 кораблями и высадилась недалеко от Карфагена. В битве при Дециме армия вандалов была разбита, а Гелимер в 534 г. сдался в плен. Велизарий считал теперь вандальскую войну оконченной. Снарядив флот он, посадил на суда оставшихся в живых членов дома Гильдериха, пленного царя Гелимера и пять тысяч сдавшихся вандалов и, погрузив богатую добычу, доставшуюся ему от этой войны, отплыл в Константинополь.

К Гелимеру Юстиниан отнёсся милостиво и даже хотел предоставить ему титул патриция, но так как тот был тверд в своем арианском исповедании, назначение не состоялось. Гелимер получил поместья в Вифинии и там дожил свои дни. Привезенные Велизарием военнопленные вандалы составили пять полков, которые были включены в имперскую армию и размещены в пограничных укреплениях Египта. По старой традиции Велизарий был удостоен за победу консульства на ближайший (535) год.

Итак, вандалы появляются в Египте, и получают название Vandali Justiniani. Естественно, люди умирают, и вот, благодаря климату Египта, до наших дней дошло множество находок, в том числе и ткани с вышивкой.

Вот как оценивать идентичность египетских и северных великорусских узоров? Один народ, одна история, один стиль? И это не единичный случай: такие находки, заметьте, всплывают повсеместно. «Традиционное изображение Льва с поднятой передней лапой…» — традиционно для кого?

Лев-и Солнце- распостраненный сюжет в индоевропейском искусстве.

Как видно, египетская вандальская ткань идентична русской вышивке с Северных районов. Вообще, этот род искусства носит сакральный характер и не случаен. Но, вандальская вышивка идентична русской , что и доказыает СЛАВЯНСТВО вандалов. Несомненнное славянство вандалов утверждалось в хрониках 8века( N. Francovich Onesti, Vandali: Lingua e Storia).В VIII веке в Аламаннских анналах швабского происхождения под 796 годом описывается поход Пипина, сына Карла Великого, против аваров:

«Pipinus… perrexit in regionem Wandalorum, et ipsi Wandali venerunt obvium»

Около 990-го года Герхард из Аугсбурга в жизнеописании святого Ульриха назвал польского князя Мешко I как dux Wandalorum. Хронист XI века Адам Бременский уточняет, что вандалами называли славян в прежние времена.

Собственно, это всегда утверждалось к примеру Мавро Орбини, это повторяет и Сергей Соловьев в своих работах. Ну а находки вандальской вышивки, идентичной русской, лишь подтверждают это.

- Подробности

- Категория: Новости главные

Могли ли некие «англичане» приплыть на Русскую землю и обогатить русский язык изначальными русскими корнями, больше смахивающими на корни праязыка? Это невозможно! Потому что о нашествии англо-саксов на Русскую равнину в самые древние времена может утверждать только человек, далекий от реальности. Конечно, еще Иван Грозный с какими-то английскими посланниками якшался. Но его время по историческим меркам существования нашего народа – это уже почти современность. А вот до явления Руси в современной истории археологам хорошо известно проживание русов «славянскими» поселениями в Фатьяновской культуре на территории Восточно-Европейской равнины уже 5000-4000 лет назад.

Базисная лексика языка – это неприкосновенный запас этноса. Его разбазарить – значит, потерять народ. Мы же вправе полагать последовательную во времени передачу языка русов «от отца к сыну», а, значит, и естественную преемственность от языка русов до русского. В этом плане этноядро русов уже в ареале фатьяновской культуры не может не отражать и его этнического правопреемства от еще более ранних предков как русов, так и ариев. О них можно судить по обитанию в Приполярье, Карелии, на Русском Севере людей уже 13 – 8 тысяч лет назад, оставивших там повсеместно многочисленные «индусские» гидронимы – Ганг, Индус, Индра и другие. О стоянках в Приуралье за Полярным кругом еще в более ранние тысячелетия разговор будет отдельный.

И речи не быть могло тогда ни о каких «англах»! Те появились на островах, по мнению Беды Достопочтенного, только с 449 года. Да, и эта дата вполне условна. На этот счет не даст ввести в заблуждение Отто Джесперсен [Otto Jespersen. Growth and structure of the English language], который писал о толпах пришельцев на острова:

«Мы не знаем точно, когда началось вторжение; обычно указывается 449 год, но Беда, на чьём авторитете эта дата основывается, писал об этом примерно триста лет спустя, и многое, возможно, было забыто за столь долгий период. Многие, кажется, считали целесообразным дать более раннюю дату; однако, как следует предполагать, что завоеватели пришли не все сразу, и что заселение осуществлялось в течение сравнительно длительного периода, в течение которого постоянно прибывали новые толпы. Вопрос даты это серьезно, и мы, наверное, на всякий случай, скажем, что после длинного ряда «германских» нашествий во второй половине пятого века страна была практически в их власти».

Прибыть-то они прибыли, но там, куда они прибыли, обитали совсем не англы, и не саксы. Всех прежних обитателей британских островов – пиктов, бриттов, белгов, современные историки сочли за кельтов. А завоеватели стали числиться «германцами» чисто условно. Томас Шор [Origin of the anglo-saxon race]убедительно показал, что эти разношерстные толпы представляли собой целый конгломерат разных племен – англов, венедов, ругов и прочих, где значительную часть составляли славяне.

По мнению западных лингвистов, там на островах, до нашествия 5-6 веков деревенские жители говорили на кельтском, а жители городов или некоторые из них говорили на латыни. Отметить римское влияние латинян на язык до англского населения лингвистам очень хотелось бы. Но пока они сами же склоняются к мнению об удивительном отсутствии лексики именно римлян начала новой эры в английском языке. Но факт остается фактом: прибывшие с Континента предки будущих англичан обнаружили на Британских островах население, говорящее на другом языке. Значит, это повлияло на их собственный язык. Но такое влияние могло быть и взаимным.

Во-первых, завоеватели могли встретить древнюю лексику предыдущего населения, которое могло быть европейскими потомками еще рода ариев, сохранявшими праязыковую лексику, но вытесненными с Континента носителями колоковидных кубков (ККК) 4700 лет назад на острова. Сегодня потомков ККК (гаплогруппа R1b) в Британии 60-70%. Носителей рода R1a в Англии сегодня около 4%. Часть их «вытеснена» на крайнюю периферию – на самый север Британии, на Оркнейские и Шетландские острова, там R1a осталось от 17 до 24%.

Историки Англии отмечают, что «ничто не может сравниться по значению с первым завоеванием Англии англами». Это событие «имело большее значение для будущего мира в целом», с гордостью полагают они. Но сокрушаются, что еще большее сожаление у них вызывает то, что им «так мало известно, как о самих пришельцах, так и о состоянии вещей в стране, которую они заселили». А когда известно мало, но хочется иметь какое-то историческое этническое основание, то и англы сгодились для этого. Хотя «германское» происхождение англов не столь однозначно. Об этом смотрите в моих статьях на Дзен.

Характер и жизнь народа в той древней Британии – историкам почти неизвестна. Но из полученных представлений, когда завоеватели ступили на берега Великобритании, стала проясняться политическая и социальная организация пришельцев, которую они приносили с Континента. А также стала проясняться вполне затемненная сегодня этимология слов, сохранившихся в английском, но явно «чужеродного происхождения».

«В их деревнях вполне сформировалась социальная и политическая жизнь, которая окружает нас в Англии по сей день, – писал Джон Ричард Грин [Книга Зеленой Англии.1. часть 1.]. – Полоса леса или пустоши отделяла каждую из ближайших деревушек. И внутри этой границы или марки присутствовал «городок», как тогда называли «tun», или грубый забор и ров, который служил простым его укреплением, образовывал полную и независимую единицу». Чем этот «тун» не древнерусский тын, превратившийся на английской почве в «таун», а на скандинавской стороне Англии в «тон» в окончаниях топонимов.

Слово «tuni» в древнеанглийском языке по мнению этимологов чаще имело значение "ограждение, двор", "огороженная земля вокруг жилища", "отдельный жилой дом или ферма". В древненорвежском языке имелось слово «tyn», так же как в Девоншире и Шотландии. Но, как отмечает О. Джесперсен, «только постепенно это слово приобрело свое современное значение деревни или города, после того как влияние кельтов должно было исчезнуть». И в современном английском из него развилось такое всем знакомое слово как «town».

Нетрудно догадаться, что в древнерусском языке слово тын было изначальным. Функциональные свойства тына в качестве «ограды, ограждения, защиты, оплота (ограждения)» позволили этому слову сохраниться в веках, и оказаться в конце концов в Британии, где оно приобрело смысловое значение маленького городка. И не исключено, что под этими самыми кельтами, обитавшими до «англосаксов» на островах, могли проходить те, кто реально огораживал свои поселения тынами. Впрочем, и литовцы, на которых любят ссылаться историки, знали такое слово, как tuinas (тын).

Читаем у Дж. Рида: «Каждый «вик (wick)» или «хэм (ham)», или «ферма (stead)», или «тун (tun)» получили свое название от родственников, живущих в нем совместно. Таким образом, дом, или «хэм» Биллингов, стал Биллингхемом, а «tun», или городок Харлинга, стал Харлингтоном».

Здесь стоит обратить внимание не на поздние имена владельцев, а на эти странные однокоренные слова для обозначения деревни, земли, поля, стойла, тына – wick, ham, stead, tun.

Имя Биллинг Т. Шор связывал со славянским племенем варинов (варягов), обитавших на берегу Южного Балтики. Цитирую Т. Шора: «Биллинги (Billings), как утверждают, происходили из королевского рода варингов, и, вероятно, что в некоторых из древних топонимов Англии нашли отражение упоминания об этом народе. Западная часть Мекленбурга (Восточная Германия) давно была известна как марка (территория) биллингов».

Но вторая часть топонимов – это, видимо, память о еще более ранних обитателях Британии. Тын – это и по-русски тын. А что насчет Вик (wick), ham (хэм), стеад (stead)?

Слово «вик» в староанглийском языке имело значение "жилище, дом", затем "деревня, деревушка, город", а позже "молочная ферма". В латыни vicus "группа жилищ, деревня" (от корня *weik – клан). На старо-немецком wih – деревня, на голландском wijk – район, древне-фризском wik, древне-саксонский wic – деревня. В славянских языках тоже имеем – wieś (польск.), vasi (словенск.), vesnice (чешск.), вёска (белорусск.).

В. Даль: ВЕСЬ ж. новг. сельцо, селение, деревня; умалит. весца, сибирск. веслина. Весняк м. веснянка ж. стар. крестьяне, поселяне, селянин, уроженец или житель веси.

Древнерусское «весь» (города и веси) – это первичное для более поздних этно-образований слово. Оно могло там существовать уже 4-5 тысяч лет назад. А затем расползлось по славянским и скандинавским языкам. С последними, возможно, попало в Британию. Если не попало туда еще раньше с первыми носителями R1a, кельтами. Все остальные западные вариации – переход конечного «с» в «к» - это уже переделки в соответствии с возможностями чужого языка.

Нельзя не процитировать здесь Ю. Петухова [Норманны – Русы Севера: Вече; Москва; 2008]:

«Дело в том, – говорится в том же «Введении в германскую филологию», – что в рассматриваемый период Русь находилась на более высокой ступени исторического развития: здесь уже существовали города, а в Скандинавии они возникли позднее, Русь называлась скандинавами Гардарикой – „страной городов“; на Руси раньше начали складываться феодальные отношения; христианизация Руси произошла раньше, чем христианизация скандинавских стран». Это все известнейшие факты. Славянин-скандинав, рус-свей, рус-норег приезжали на Русь Новгородско-Киевскую подобно тороватым и предприимчивым мужичкам-поселянам, приезжающим в большой развитый город (недаром во всех практически работах о «варягах-норманнах» отмечается, что скандинавские «гости», побывавшие на Руси, быстро перенимали обычаи, моды – они возвращались назад в русских меховых шапках, в русских рубахах, штанах, сапогах, в красных плащах – и вводили эту «городскую-гардарикскую» моду у себя в поселениях-виках («vie» = «вис, весь» и.-е. – селение, поселок, деревня; слово «викинг-викинк-викинск-ий» означает — «поселковый, сельский, деревенский, выходец из деревни» в отличие от «градника-гардарника-гардаринга» – горожанина, городского жителя или выходца из города-града-гарда). Варяги-скандинавы без труда понимали словен, полян и др., все говорили на диалектах одного языка». Так, что сибирское «весняк» (селянин, «деревня») – это и есть викинг («деревня» - деревенщина).

А что же тогда являет собой stead? Одно из древних его значений – «ферма», «место, где базируется стадо». Тут даже не стоит мудрить – изначальным было «стадо». Потом расползлось по современным значениям с новыми смыслами – место, город, штат.

Ранее я уже писал, что ham (хэм) – это видоизмененное слово «земля, участок земли»: земля-зем-я-хем-я. Древнейший переход з\с → х (h) абсолютно правомочен. Как в слове зима → хима (hima) в санскрите. Или серый (заяц) → hare (заяц) в английском [это слово прекрасно показал А. Драгункин. Пять сенсаций].

Так что какой-нибудь Биллингхэм – это просто «земля Биллинга». Аналогично Уестхэм (West-ham) и Хайлшем (Heils-ham) типичное отображение владений собственников двух соседних участков земли в современном графстве Восточный Суссекс (в 6 км. друг от друга). Или Фавершам (Favers-ham) и Чилхейм (Chil-ham) в Кенте, тоже рядом, в 7 км друг от друга. В их округе еще несколько деревень с окончанием ham. Особенно их много в Кенте. Видно, прибывшие с востока в Кент толпы хорошо подсуетились, чтобы пометить свою земельную собственность именами владельцев, приставив к нему известное в этих местностях слово земля – хемя – хэм.

По мнению А. Клесова именно кельты могли быть ответственными за проникновение ИЕ языка в западную Европу за 2 тысячи лет назад до появления англов и саксов. Прямое отношение кельтов к роду R1a, родство с русами, тем более подчеркивает их происхождение от одного древнейшего источника. Не исключено также присутствие до кельтов еще более ранних носителей древних родов R1a 8-10 тысяч назад на островах. Все это и могло стать причиной сохранения таких стойких корней древнего праязыка русов в современном английском. О тех многочисленных искажениях, что произошли с предковым языком Британии в следующий раз.

- Подробности

- Категория: Новости главные

Украинский народ складывался на пограничье с Великой Степью. Исходно в его этническом типе и культуре присутствовало сильное тюркское влияние. Гунны, авары, булгары, хазары, печенеги, половцы оставили здесь глубокий след… Хазарское влияние простиралось до того, что первые киевские князья носили титул каганов.

Казак – то же, что казах – свободный человек

Некоторые историки считают, что слово «казак» происходит от хазар. Большинство историков, будучи не согласно с этим, всё равно признаёт тюркское происхождение слова «казак». Оно тождественно самоназванию народа казахов – казақ – означавшему у тюрков свободного человека.

Исторически казачество восходит к поселениям торков, берендеев, ковуев, чёрных клобуков и других тюркских племён на южной окраине Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. Тут они несли сторожевую службу по охране границ от половцев (собирательное имя, которым в древней Руси называли всех, живущих в степи – в «Поле»). Сюда же уходил от феодальных поборов и повинностей бродячий славянский люд, прозванный бродниками. Здесь из смешения народов и культур складывалась новая историческая общность – казаки – немало заимствовавшая у тюрков. Причём это относится не только к украинским, но и ко всем прочим казакам. Благодаря тому, что казачество стало считаться главным элементом в сложении украинской народности и государственности, тюркское влияние в культуре украинцев оказалось выражено отчётливо.

Через посредство тюрков происходил контакт казаков с другими восточными культурами. Ещё один этнос, принявший значительное участие в сложении казачества – черкесы (шире: народы адыгской языковой группы Западного Кавказа). Недаром ещё одно название казаков всегда было – черкасы. В древней Руси черкесы назывались касогами. В этом имени некоторые тоже видят истоки наименования «казаки».

Казак Мамай

Главным персонажем украинского фольклора в XVIII-XIX столетиях был казак по имени Мамай. Это был некий поэтический и ностальгический собирательный образ казака, в котором воплощалась мечта об ушедшей украинской вольности. Картинки, изображавшие Мамая с оселедцем на голове, играющего на бандуре, переписывались от руки и стояли едва ли не в каждой украинской хате. Происхождение имени довольно прозрачно и вряд ли нуждается в пояснениях.

Ряд украинских фамилий носит, по мнению некоторых лингвистов, тюркский след. Это, например, Караченко, Геращенко (от «кара» – чёрный), Гармыза, Чепурко (от диалектных форм слов «красный», «красивый»), Гольченко, Голуенко (от «гол» – рука), Ищенко (от «ищ» – живот) и т.д. Характерное окончание многих украинских фамилий на –ук/-юк (-чук/-чюк), -ак (-чак), несвойственное прочим славянским народам, многие также считают тюркским (ср. тюркские исторические имена: Кучук, Гаюк, Кутлук, Гзак, Кончак и т.п.).

Курень, майдан и другие

В русском тоже очень много слов тюркского происхождения. Поэтому представляют большой интерес тюркизмы, имеющиеся только в украинском языке, а также такие, которые были заимствованы в русский язык уже из украинского.

К числу первых относятся, например, гарбуз, кавун, тютюн, казан, канчук, колиба, корчма, чобот, майдан. Тюркские в своей основе глагол «бачити», прилагательное «чепурний», частицы «хай» и «чи». Многие слова были присущи чисто казацкому быту и воспринимаются теперь как архаизмы: бунчук, гайдамак, сагайдак, атаман, кош, курiнь. К числу тюркизмов, воспринятых русскими через посредство украинцев, могут относиться кабан, чабан, отара, яр. Всего лингвисты насчитывают в украинском языке до 4000 лексем тюркского происхождения, заимствованных с древнейших времён до конца XVIII века.

Некоторые слова могли прийти из тюркских языков в русский и украинский языки параллельно и независимо либо ещё в древнерусский (лоша(дь), туман, курган, сан или «шана» по-украински). Представляют любопытство слова, одинаковые по звучанию, но имеющие разное значение в обоих языках, как, например, «(г)арбуз», или, в особенности, «кабак», являющийся у украинцев синонимом гарбуза (тыквы), а у русских означающий питейное заведение.

Национальный быт

В легендарном казаке Мамае характерно не только имя тюркского, по всей вероятности, происхождения, но и хрестоматийный облик казака. Традиционная казацкая одежда – широкие цветные шаровары, широкий кушак и высокая баранья шапка – характерные восточные атрибуты, распространённые в культуре турок, крымских татар и многих кавказских народов. Здесь они слились воедино. Казацкая боевая причёска впервые описана в летописях ещё у древнерусского князя Святослава, однако есть мнение, что эта мода уже тогда пришла из степи – от авар, булгар, а то и ещё раньше, от гуннов или даже сарматов.

Давний обычай украинцев варить густой мясной бульон с большим количеством жира имеет явную параллель с традиционной кухней тюркских народов – знаменитая казахская шурпа и т.п. Правда, в национальной кухне украинцев баранина заменена свининой, что было вызвано преимущественным развитием свиноводства в XV-XVII вв. (крымские татары, когда совершали свои набеги, будучи мусульманами, не зарились на свинину), но способ приготовления остался тот же. Это же относится к блюдам из варёного теста с начинкой (русскими они тоже были заимствованы в виде пельменей, но через посредство финно-угорских народов).

Сама же украинская хата (хотя это слово не тюркского, а угорского или иранского происхождения) тоже демонстрирует типичный образец строительной техники южных степных народов – из необожженного кирпича в смеси с соломой и кизяком (навозом; слово, заимствованное из тюркского). Из такого недолговечного материала была, по преданию, выстроена, например, столица Золотой Орды Сарай, от которой поэтому не осталось и следа.

В данной статье сделан акцент только на тех элементах традиционной украинской культуры, которые имеют тюркское и – шире – южное и восточное происхождение. Из сказанного вовсе не следуют, что именно эти элементы культуры преобладают в национальном облике украинцев или что по обилию этих элементов украинцы как-то выделяются среди других славянских народов.

- Подробности

- Категория: Новости главные

В результате вторжения немцев в русскую историческую науку, история славян была искусственно сокращена: получалось, что до V века восточных славян как будто и не было. Однако земли Русской равнины не пустовали, ведь начиная с 3200 лет до нашей эры там жили представители ямной культуры и культуры шнуровой керамики, а с 2500 года до н. э. на этой территории обосновались представители фатьяновской культуры, именуемой так по названию деревни Фатьяново под Ярославлем, где был найден первый могильник праславян.

И все-таки они русские!

В XXI веке на помощь исторической науке пришла ДНК-генеалогия. Останки фатьяновцев были исследованы. Как сообщает в интервью основатель русской ДНК-генеалогии биохимик Анатолий Клесов, генетический анализ маркеров на мужской Y-хромосоме фатьяновцев показал, что они имеют ту же гаплогруппу, что и половина современных русских – R1a. То есть являются их прямыми предками.

Археологи знают о внешности фатьяновцев благодаря их захоронениям, но почти не имеют представления об их поселениях. Очевидно, фатьяновцы жили в подобиях чум или яранг, которые перевозили с места на место на телегах и на двухколесных колесницах. Известно, что им помогали в этом охотничьи собаки.

Захоронения фатьяновцев встречаются на огромной территории, начиная от Эстонии и Латвии и заканчивая Татарстаном. Это были высокие, красивые люди, с продолговатыми черепами и вытянутыми лицами.

Советский арехолог-славист Артемий Владимирович Арцеховский в книге «Основы археологии» указывает, что захоронения фатьяновцев говорят об их принадлежности к арийской культуре. Они хоронили покойников на кладбищах племени, которые устраивали на возвышенных местах. Умерших заворачивали в шкуру или в бересту и клали в скорченном положении в могилу, обложенную деревянными плахами или досками; сверху могилу накрывали настилом из бревен. Мужчин клали на правый бок и головой на запад, а женщин – на левый бок и головой на восток. В ногах могил часто были кострища, что наводит на мысль о проведении некоего обряда. В могилу к умершему помещали шаровидные сосуды, кремневые ножи, наконечники стрел, продукты и украшения из зубов животных.

Фатьяновцы вели кочевой образ жизни, охотились и рыбачили, разводили скот и много воевали. Они пользовались копьями, луками и боевыми ладьевидными топорами из камня, бронзы и меди. Примечательно, что делали каменные топоры под бронзу – мастер воспроизводил литейный шов и тщательно полировал изделие.

Фатьяновцы были искусны в медицине, проводили даже операции по трепанации черепа.

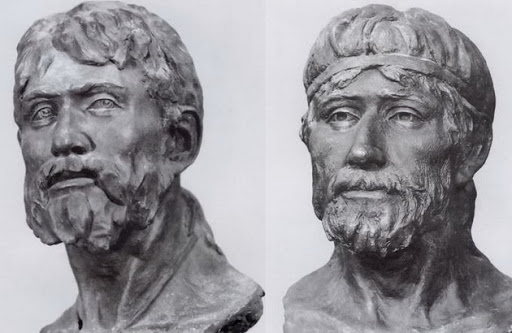

Арцеховский полагал, что фатьяновцы поклонялись солнцу и луне. В кладе фатьяносвкого периода, найденном под Костромой, содержались бронзовые статуэтки богов. Они изображали мужчин, на голове которых имелись три полумесяца – это, очевидно, было божество луны; или лучевидные ответвления, имитирующие солнце.

В Сейминском могильнике, который расположен вблизи слияния Волги с Обью, археологи добыли богатейший материал, свидетельствующий не только о воинственности праславян, но и об их многочисленных торговых связях. Здесь были найдены копья особой конструкции, которые встречались на Енисее и на Черноморском побережье, бронзовые топоры и бронзовые кинжалы с рукоятями, украшенными головами лосей и лошадей, но главное – были обнаружены браслеты из белого нефрита, привезенные с далекого Байкала. Сейсминский могильник датируется концом II тысячелетия до нашей эры, а людей, похороненных там, классифицируют как прямых потомков фатьяновцев.

Нацисты в свое время пытались доказать, что фатьяновцы – это не праславяне, а прагерманцы, однако это предположение опровергается восточными находками. Больше всего очагов фатьяновской культуры расположено возле Чебоксар, в то время как эстонские и латвийские погребения фатьяновцев гораздо беднее.

Культура шнуровой керамики

Культуру шнуровой керамики иногда включают в фатьяновскую культуру, хотя существовала она раньше и отличалась курганными захоронениями. К тому же представители ее селились западнее. Однако генетики выявили серди них прямых предков русского народа: останки людей с гаплогруппой R1a найдены в захоронениях в Эсперштедте (Тюрингия), а также на территории Польши (курганы Ленке Мале) и в Эстонии в могильниках Арду и Кунила. Работая на польском могильнике Kowal, ученые раскопали останки мужчин с гаплогруппами I2 (сейчас это бойницы, хорваты и сербы) и I2a2a, которые присутствуют у большинства населения Великобритании.

Считается, что представители этой культуры дали начало праславянам, прагерманцам, пракельтам и предкам итальянцев. На территории Российской империи поселения и курганы культуры шнуровой керамики были найдены в Белоруссии, на Днепре, на Волыни, в Подолье и даже в Осетии. Пращуры русского народа в этот период были скотоводами и воинами. Их инвентарь состоял из особого рода керамических сосудов, орудий труда из камней и костей животных, а украшали они себя зубами хищников и янтарем.

В IV—III тысячелетиях до нашей эры на территории России жили представители Ямной культуры, у которых среди прочих тоже была обнаружена «русская» гаплогруппа R1а и ближневосточная J. Европейские палеогенетики Эске Виллерслев, Мортен Аленфонт и Мартин Сикора в статье «Популяционная геномика бронзового века Евразии» в журнале Nature указывают, что «шнуровая» культура могла возникнуть, когда в Европу с востока пришли представители ямной культуры, которые расселились на землях от Приуралья до Днестра.

Все это говорит об одном: предки современных русских заняли свое место обитания более V тысячелетий назад, а значит, история русского народа куда намного богаче, чем пишут в учебниках.

- Подробности

- Категория: Новости главные

Целых 500 лет римляне в Крыму были важным фактором, влияющим на политику, религию, ремесла. И хотя граждане Рима составляли небольшой процент населения полуострова, мы до сих пор можем пройтись по Римской дороге, посидеть в амфитеатре, где когда-то проходили гладиаторские бои, погулять по мастерским античных ремесленников.

Рим, самое большое государство античности, активно раздвигал свои границы и не менее активно расширял влияние на все страны, народы, племена, которые могли оказаться в сфере его интересов. Не избежал этой участи и наш полуостров.

КРЫМ ПОД ВЛАСТЬЮ РИМА

Еще на рубеже тысячелетий Рим обратил внимание на далекую Таврику, где находилось два греческих государства Херсонес и Боспор. Первое закрепилось на Гераклейском полуострове, а также имело обширные владения в Западном Крыму. Второе занимало Керченский полуостров, обзавелось владениями за Керченским проливом и заодно стремилось присоединить Херсонес. Горный Крым в то время принадлежал таврам, Степной – кочевникам (скифам, сарматам, аланам, готам и пр.).

Херсонес, изнуренный постоянными набегами кочевников, которые постепенно отжимали у него западные территории, мирно принял протекторат Рима. Впрочем, он и сам оказывал влияние на расстановку сил в метрополии, участвуя в подковерных играх. А вот Боспорское царство не желало принимать власть Рима, и сейчас история военных столкновений, интриг и переворотов, которые таки привели к закреплению римлян на Востоке Крыма, читается как захватывающий роман.

В общем, с I по V век Таврида была римской. Не вся. Римские гарнизоны стояли в Херсонесе и Пантикопее. Цепочка крепостей соединяла две эти столицы по берегу Черного моря. Плюс несколько римских крепостей для защиты от кочевников было построено в Центральном Крыму. Что от всего этого осталось и сейчас доступно любознательному туристу? Проедем по полуострову и посмотрим.

РИМЛЯНЕ В ХЕРСОНЕСЕ

Здесь многое напоминает о том, что немалая часть херсонеситов была гражданами Рима, в городе на постоянной основе квартировали римские легионы, в порту базировался римский флот.

Во время экскурсии по музею-заповеднику вам покажут арену, перестроенную под гладиаторские бои и другие традиционные римские развлечения, термы, большую казарму в юго-восточной части города. Возле нее, кстати, был найден алтарь, посвященный Юпитеру. Римские воины принесли с собой поклонение официальному римскому богу и покровителю.

Также в Херсонесе можно осмотреть винодельни (весьма прогрессивные для того времени), ямы для засолки рыбы, склады, построенные при римлянах. Город активно торговал с метрополией, а также практически со всеми городами черноморского побережья. Основные статьи экспорта: зерно и соленая хамса, но также продавали вино, рыбные соусы, дорогие сорта рыбы.

В Херсонес из римских городов в немалых количествах поступала керамика, стекло, пряности и другие товары. В античном музее Херсонеса собрана большая коллекция предметов быта херсонеситов римского времени, а также товаров, которые поступали в город из метрополии.

ССЫЛКА В ХЕРСОНЕС

Будучи глубокой провинцией, Херсонес не раз использовался Римской империей в качестве места ссылки. В том числе сюда, точнее в каменоломни Инкермана, в I веке был сослан четвертый Папа Римский – Климент I, будущий Святой Климент. Сейчас об этом напоминает Свято-Климентовский монастырь, построенный у одного из инкерманских карьеров и озеро св. Климента в нем. Умер, а точнее был утоплен, Климент I тоже в Крыму. Причем бытует легенда, что еще семь веков каждый год море у Херсонеса на несколько дней отступало и давало верующим проход к его мощам.

Позднее Восточный Рим – Византийская империя также отправляла в Херсонес в ссылку известных людей. Там пришлось пожить императору Юстиниану II (в 695 году), а также Папе Мартину I (655) – св. Мартин Исповедник. Но если первый бежал оттуда и даже вернул себе престол, то Мартин I умер в Херсонесе от голода. Он был похоронен во Влахернской церкви, руины которой находятся у Карантинной бухты в Севастополе. Позднее его мощи перенесли в Рим в собор Святого Петра.

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО

Здесь влияние Рима тоже было заметным. На территории Керченского полуострова сохранились руины Пантикопея и других античных городов и крепостей, которые переживали второй расцвет в годы протектората Рима над этой территорией.

Боспорское царство, как и Херсонес было поставщиком зерна и рыбы в другие области Римской империи. Об этом напоминает богатая коллекция товаров, поступавших из Рима в Историко-археологическом музее Керчи. Еще можно поехать осмотреть многочисленные розовые ванны Тиритаки. Именно в них солили рыбу, делали популярный в Риме рыбный соус.

РИМСКИЕ КРЕПОСТИ В КРЫМУ

Как сказано выше, немало римских гарнизонов размещалось в укреплениях по черноморскому побережью, как бы соединяя Боспорское царство и Херсонес. Плюс, римляне охраняли важные направления в Степном Крыму, а также хору — сельскохозяйственные угодья Херсонеса. До нашего времени сохранились далеко не все укрепления римлян в Крыму, но, несколько крайне интересных, туристам вполне доступны.

ГОРОДИЩЕ АЛЬМА-КЕРМЕН

Высокое место над долиной реки Альмы у села Заветное облюбовали еще тавры. Затем их крепостицу захватили скифы, а во II веке его отвоевал XI Клавдиев легион. Крепость перестроили, укрепили, оставили здесь небольшой гарнизон, который должен был охранять дороги во внутренний Крым от степняков. К обустройству быта римляне подошли с размахом. Внутри крепости были оштукатуренные и покрытые изнутри фресками здания. Крыши покрыли черепицей на которой были клейма легиона. Часть отделки создавалась из местного мраморовидного известняка: колонны, карнизы и пр.

Но самая интересная находка, сделанная в Альма-Кермене: стекловаренная мастерская с тремя печами, единственная в Северном Причерноморье. К сожалению, от крепости мало что осталось, а вот печи может осмотреть любой желающий.

Есть гипотеза, что на реке Альма был еще один пост римлян — на мысу Керменчик, где сейчас ведутся раскопки позднескифского поселения (Усть-Альминское городище). Но доказательств пока маловато.

КРЕПОСТЬ ХАРАКС

Сообщение между римскими колониями в основном велось по морю в видимости берега. И вдоль берега римляне возвели немало крепостей. Там были маяки, стояли гарнизоны, велась хозяйственная деятельность. Примером такой крепости может служить Харакс на мысу Ай-Тодор. На этом месте были найдены преторий, казармы, жилые и хозяйственные постройки, палестра, алтарь Юпитеру, нимфей (алтарь нимфам), термы и водопровод, который доставлял воду с горы Ай-Петри. К сожалению, от всего этого остались жалкие руины.

КРЕПОСТЬ В БАЛКЕ БЕРМАНА

Несколько рядов камней до тонны весом каждый, множество бойниц, противотаранная защита — все говорит о том, что к охране своих территорий херсонеситы подходили со всей серьезностью. Крепость, где во II-III веках стоял римский гарнизон, защищала сельхозугодья на Фиоленте и водный источник в самой балке (часть керамического водопровода нашли при раскопках).

Но самое интересное в этом месте не крепость, а расположенный рядом винзавод с огромным тарапаном (площадкой для выдавливания сока из винограда). Его размеры и сложное устройство говорят о том, что строился он по самым современным античным технологиям.

РИМСКАЯ ДОРОГА

Зимой, когда частые шторма прерывали морское сообщение Харакса с Херсонесом, римляне использовали Календскую тропу – дорогу, соединяющую южное побережье Крыма с Херсонесом. По ней через перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен) ходили еще тавры. Римляне же спрямили ее, расширили, кое-где выложили брусчаткой.

До XIX века, практически до строительства трассы Севастополь-Ялта, проходящей через перевал Байдарские ворота, путь через Чертову лестницу в Южный Крым был самым коротким. Народы сменяли друг друга, а о сохранности Военной римской дороги продолжали заботиться. И поэтому мы сейчас тоже можем пройти по ней, и не только по ней. Неплохо сохранившаяся античная дорога есть прямо на территории Севастополя, на Античном проспекте.